Random notes

皆さんが登山を始めるとして、最初に購入するアイテムって何でしょう? 筆者の場合は、先ずはバックボーン、続いて登山靴、その次にクッカー類とウェア……こんな感じに山道具を揃えてきました。皆さんも、ほぼほぼこれと同じではないでしょうか? そして、一通りのギアを揃えたひとが目を向ける先は、どこでしょう? 恐らく、それはコンディショニングに一役買ってくれるギアやアイテムのはず。直ぐに汗が乾くドライインナー、筋疲労を低減するコンプレッションウェア、汗冷えのしないメリノウールウェアなど、お店を覗けば登山のためにブラッシュアップされたこれらの商品が数多く並んでいます。

そんな登山をより快適にするアイテムの中から今回インプレッションするのは、インソール。平たく言えば、中敷きです。地味ですが、登山靴が快適で楽しい登山に直結する最重要ギアであることは言うまでもなく、その機能をより高めてくれる優秀なアイテム。世界中のアスリートが運動靴と同じくらいのこだわりを持ってオリジナルを製作してのを見れば、その重要性は自ずと察しがつくところ。登山に絞ってみても、SIDAS、BMZ、Baneなど、インソールメーカーや医療メーカーの様々な商品がずらり。足のアーチ、サポートの強さ、値段など、自分の好みのものを選ぶことが出来ます。

そんな数あるメーカー・商品の中から、今回は”SUPERfeet Hike Cushion”を購入。メーカーの魅力やインソールの機能などを使用感と合わせてご紹介します。

目 次

SUPERfeetって?

先ずは、SUPERfeetについて少々

どんなメーカー?

SUPERfeetは、ノースウエスト・ポディアトリック・ラボラトリーが開発した治療向けオーダーメイドインソール(オーソティックス)の技術、構造、設計を継承した医学的背景を持ったインソールです。これらのインソールの形状や機能的デザインは、アメリカ国内外で40件以上の特許を取得しています。

インソール分野では、既に知られたメーカー。ちなみに登山向けの”Hike Cushion”は、最近になって発売された商品です。

SUPERfeetの各モデルの特徴

①All-Purpose Series

スポーツからビジネスシーンまでさまざまなモデルがあります

多目的モデル。汎用性の高いヒールカップ、必要最低限のサポート機能を備えた薄型のスタビライザーキャップにより、様々なタイプの足を適正にコントロール。アーチは、LOW・MEDIUM・HIGHの三種類。

②Active Cushion

あらゆるアクティビティに対応する。Adaptive Comfort Technologyのよるサポートは足の自然な動きに柔軟に適応し、楽な履き心地を提供する。従来のスーパーフィートより柔らかさを意識したインソール。アーチは、LOW・MEDIUM・HIGHの三種類。

③Active Support

炭素繊維(カーボン)配合の硬質超軽量スタビライザーを採用した、革新的なプレミアムインソール。アーチは、LOW・MEDIUM・HIGHの三種類。

④ Hike Series

最近発売された、アウトドアモデル。

⑤ Hockey Performance

ヒールアップしたデザインのスケート靴やサイクルシューズに適合するモデル。

⑥Easyfit Series

ビジネスシューズ向けの機能的インソール。

⑦Winter

スキーヤーやスノーボーダー向けに設計されたモデル。

SUPERfeetインソールのみっつの大きな特徴

①頑丈なヒールカップ

→ 足が本来持つ衝撃吸収機能を最大限に。

②足後部サポート形状

→ 踵周りを機能的にサポート。アーチではなく、内くるぶしの下あたりにある載距突起にサポート感があるのが特徴。

③足骨格の形状維持

→ 踵周りを機能的にサポート。アーチではなく、内くるぶしの下あたりにある載距突起にサポート感があるのが特徴。

上記の三点がホームページでも紹介されているSUPERfeetの特徴。

着目すべきは、アーチサポート型インソールで語られる「アーチサポート」に言及していないこと。実は、アーチサポートは快適に感じる反面、足の動きを妨げてしまう側面もあるそう。

それ故、SUPERfeetの製品は足後部の載距突起に着目し、足の動きをコントロールしているんだとか。

SUPERfeet Hike cushionを購入してみた

初めての登山用インソールですから、ワクワクです

開封してみる。

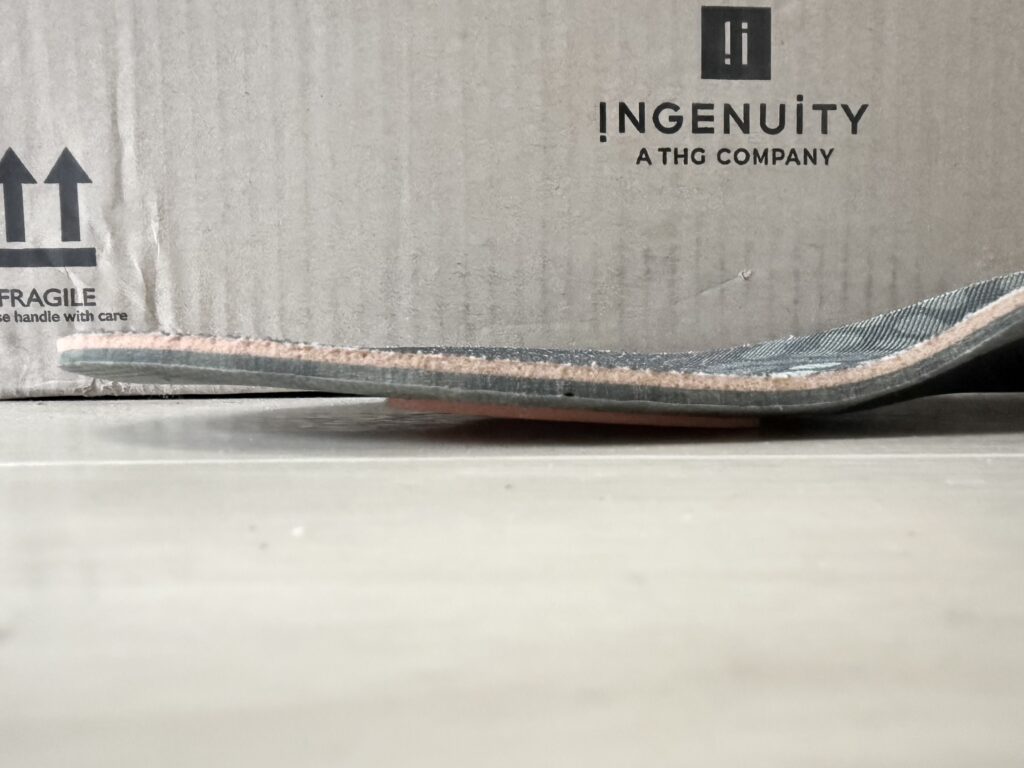

Mammut Sapuen Highの純正インソールと比較してみる。

Mammut Sapuen High の純正インソールと比較してみます。

①つま先部

Mammut Sapuen High 純正のインソールは、均一の素材と厚み。一方のSUPERfeet Hike cushionは、ソフトベットの存在感が目立ちます。これにより、より足の指はより曲げやすそうです。

②足後部

続いて、足後部の比較。側面の立ち上がりが両者でまったく異なっています。SUPERfeet Hike cushionは、より踵に近い箇所に側面のピークがあります。製品特徴にもありましたが、これによって載距突起がサポートされるのでしょう。

実際に装着。カットして形を合わせる。

失敗できませんから、緊張します

Mammut Sapuen High 純正のインソールとSUPERfeet Hike cushionを重ね、マジックペンで線を引きます。だいたい1センチくらいカットします。

はさみでマジックペンに沿って切っていきます。緊張です。

カットが完了したら、実際に装着。純正の大きさに合わせたので、ぴったりです。足を入れてみると、土踏まずには僅かに触れるような感覚がある程度。思ったよりも普通な印象……

踵の収まりはこんな感じ。恐ろしいほどにぴったりとはまっています。よほど踵部が広い靴でなければ大丈夫そう。

後は、実際に山で使ってみるだけです♪

山での使用感。

①関東の低山で使用してみた

片道11km、獲得標高1500mの山行で、実際に使用してみました。

先ずは足裏の感覚ですが、指の付け根の下と土踏まずにはインソールの反発を感じます。けれども不快な感じではなく、あくまで自然にサポート部が足裏と接している感じ。

靴と合わせた履き心地についてですが、足によりタイトフィットとなった内部、従って、靴との一体感が以前よりも向上しています。多くの登山靴で、その設計思想となっているであろう『フラットフッティング』、この登山での歩様の基本的な部分がが、足と靴の一体感が向上したことで、より行い易くなった感じがします。

そして、傷みなどが発生することは全くなく、丸一日山を歩いていたにも関わらず、この日の足裏の疲労感はゼロ。これは一概にインソールを使用した結果とは言い切れませんが、インソールに装備されているクッションが、足裏を地面との接触によるダメージから守っているのというのも要因のひとつと言えるかも。

勿論、筆者としては好調な理由を「きっとインソールを導入した成果だ」と、良い方向に考えたいのは事実です。

②北アルプス山行で使用してみた

距離46km、獲得標高4000mの北アルプス山行で、実際に使用してみました。

低山に行くのとは、踏破距離も登山道の様子も全く異なります。北アルプスでは、その殆どが岩や石、そして砂つぶとなります。足裏への負担は、低山よりも大分大きくなるでしょう。

さて、実際に使ってみた感想ですが、50km近く山を歩いたのも関わらず、この山行で筆者が足に違和感を覚えることは一切無く💦

却ってその理由を探してしまうほど、何ごともなく山行を終えてしまったのです。やはり、インソールが良い仕事をしてくれたのでしょうか? それとも、筆者の足が予想以上に仕上がっていたと言うことなのか? 理由は定かではありませんが、視野を広げて『靴』という道具として捉えたとき、筆者には現状のものがこれ以上のものはないのではと思えるほどに、完璧に機能してくれていたと思います。

勿論、インソールがそれに一役買っていたというのは、紛れもない事実。

やはり、買って良かった。これが、筆者のインソールに対する答えでしょう。本当に、街中でも歩くかのような感覚で、北アルプスを歩けたのですから。

分かり易いデータでもあれば、強くおすすめできるのですが……それは、メーカーさんにお任せするとします。

以上、『実際の使用感について』でした。

まとめ

足裏は身体と山との接触部ですから、出来るだけ完璧と言えるコンディションに整えたいもの。筆者は、ロードバイクに乗っていた頃から、ペダルへの力の伝達を効率的に行いたくて、当然のようにインソールにこだわりを持っていました。それ故、特に抵抗も無く『足裏の力持ち』の導入に踏み切れました。ただ、この手のアイテムの効果に懐疑的になるひとがいるのも事実でしょう。今回の記事が、そんな方々の後押しになれば光栄だなと、筆者は思います。それでは皆様、ぜひ健康で楽しい登山を‼

コメントを残す