Introduction

2月も終わりに近づくと、冬の寒さが遠のき始め、俳句の季語にも『山笑う』とあるように、山々でもたくさんの草花がつぼみを開かせる、そんな季節がすぐにやってきます。事実、2025年3月最初の週末は、まるでお手本のような小春日和。筆者に限らず、この日に山を訪れた多くのハイカーにとって、きっと最高の一日となったことでしょう。結局週明けには再び気候は冬に逆戻り。それどこか、都心では真冬よりも気温が冷え込み、朝方にはマイナスを記録し、週の中頃には雪まで降り出す始末。小さく聞こえていた春の足音が、なにやら遠ざかってしまいました。けれど、きっとそれももう少しの辛抱なのでしょうから、我々は本格的な登山シーズンのための準備をしながらその訪れを待つことにしましょう。ギアを揃えたり、体力作りをしたり、登山仲間を増やしたり……。どれも最高に楽しいことばかりですね。

筆者は、当ブログのためにデジカメを購入しました。マクロ撮影に強いやつです。今年はこのデジカメでたくさん綺麗な自然を撮影したいと思っています。今回の記事の写真も、その新しい相棒で撮影をしています。カメラはまだまだ初心者ですから、拙劣な写真ばかりかもしれませんが、温かい目で見て頂ければ幸いです。

それでは、高水三山登山の様子となります。どうぞご覧下さい‼

LoCation

目 次

スタートはJR青梅線・軍畑駅!!

軍畑駅から線路をわたり都道193号を目指そう!

今年最初の小春日和。軍畑駅にもたくさんのハイカーの姿がありました

さて、今回筆者が歩くのは高水三山登山コース。奥多摩エリアの山々の中では初心者コースとされ、多くのハイカーが足を運ぶ人気のルートです。軍畑駅を出発して高水山(標高759m)→岩茸石山(標高793m)→惣岳山(標高756m)→御嶽駅と巡る、全行程で9.1kmのコース。急げばお昼頃には御嶽駅に到着する、心にも身体にも優しいコース。筆者も、登山を始めてすぐの頃からその存在は知っていたのですが、訪れるのは今回が初めて。大勢のハイカーの姿に安心感を覚えながら、出発の準備を進めます。

というわけで、軍畑駅のお洒落な駅舎に別れをパシャリ。

駅前の案内標識。高水山方面へと向かいます。同じ方角には青梅丘陵ハイキングコースもあります。今度、歩いてみようかな。

線路沿いに咲いていた梅。陽当たりは良くなさそうですが、元気に白い花を咲かせていました。

軍畑踏切を渡り、都道193号線を目指します。

てくてくと道路沿いを歩きます。車には注意しましょうね。

平溝橋分岐を左折。登山口へ!

軍畑駅から15分ほどで平溝橋分岐に到着です。

都道193号線に別れを告げ、平溝通りを進みます。

通りは平溝川沿いに延びています。向かいの山腹の鉄塔をパシャリ。

なんの木かは分からないのですが、広場の木々をパシャリ。

沢沿いの植物もパシャリ。新しいデジカメなので、頻繁に足を止めてシャッターを押してしまいます(^^ゞ

高源寺入口までやってきました。この先から、道路の傾斜がきつくなってきます。それにしても、雲ひとつない青空♪

高源寺の敷地外から看板をパシャリ。

高源寺の直ぐ先には天之宮神社があります。趣のあるきれいな社殿。

急勾配の証・Oリング模様です。この辺りにはゆずの木がたくさん。

高水山源流の釣り堀。登山口のすぐ横にあります。

この先は、いよいよ本格的な山道。しっかりと準備をして、いざ‼

高さ15mの砂防ダムを見ながら、ヒノキ林を進む!

登山口には熊注意の張り紙。どこの山でも見掛ける光景かも知れませんが、春ということもあり、少し緊張感を持つ筆者。

準備をしていたグループの出発を待って、いよいよ入山です。

登山口からすぐの山際にマンリョウが実を付けていました。鮮やかな赤は、山中ではとても目立ちます。

砂防ダムは、なかなかの迫力。脇の階段が意外と急(~_~;)

登山口から10分ほどの急勾配。日差しの影響もあり、まるでアクアリウム水槽を覗いているよう。

途中にあるベンチ。先行者はたくさんいたのですが、休憩をとっているひとはゼロ。皆さん、健脚でいらっしゃいます。

この辺りは、奥多摩エリアの山らしい木の根と土の登山道。

永栗ノ峰方面との合流地点。高水山の山頂へは、ここから10分ほど。写真を撮りながら来ましたが、あっという間。

笹に囲まれた登山道を進みます。右手の崖の下には舗装路が見えます。

高水山に向かう前に、常福院龍学寺に立ち寄ることにします。

常福院龍学寺。浪切白不動明王に見送られながら高水山山頂へ!

石段を上り終えると、門の向こうに立派な伽藍と大きな剣が見えます。

門には立派な書き物が掲げられています。

可愛らしい狛犬♪

大きな剣です。こちらの本尊は浪切白不動明王。こちらの剣は、浪切白不動明王が荒波を切り開いたという伝承に倣っているのでしょう。

伽藍には立派な龍の彫り物が。

さて、参拝も終わったので高水山に向かいます。正面の建物脇から奥に抜けることができます。

常福院龍学寺の裏手にはトイレもあります。

それでは、再び登山道を進みましょう。

高水山山頂手前には東屋があり、ここで休憩をとることもできます。この日は霞掛かっていましたが、空気が澄んでいれば綺麗な景色を眺めることができそう。

そんなこんなで、高水山山頂に到着です。景色はさほど良くはないですが、暖かい日差しと青空、そして静かな山頂は疲れを癒やしてくれます。ここでコンビニで買ってきたパンを食べ、暫し休憩。

ベンチの前の木の幹に生えた茸。

石祠の前に並べられた硬貨をパシャリ。

盛り上がった地面には霜柱が。

木々に囲まれた高水山山頂を下り、岩茸石山へ!!

高水山山頂から30分。北の山々を見渡せる岩茸石山山頂!

高水山から岩茸石山までは、三十分の登山道歩きです♪

さて、岩茸石山を目指して高水山からの登山道を下ります。それなりに急な下り。メリハリのあるコースといった印象です。

階段をテンポ良く下ります。

下りの後は、岩茸石山の少し手前までほぼ平坦な登山道。軽快に飛ばします。

岩茸石山手前の急登。日頃のトレーニングの成果でしょうか。まあまあ良いリズムで岩場を上って行く筆者。

岩茸石山の山頂に到着です。見晴らしが良いとのことで、当初はここでご飯にする予定だったのですがあまりお腹が減っておらず、取り敢えず高水三山随一の見晴らしを堪能することに。

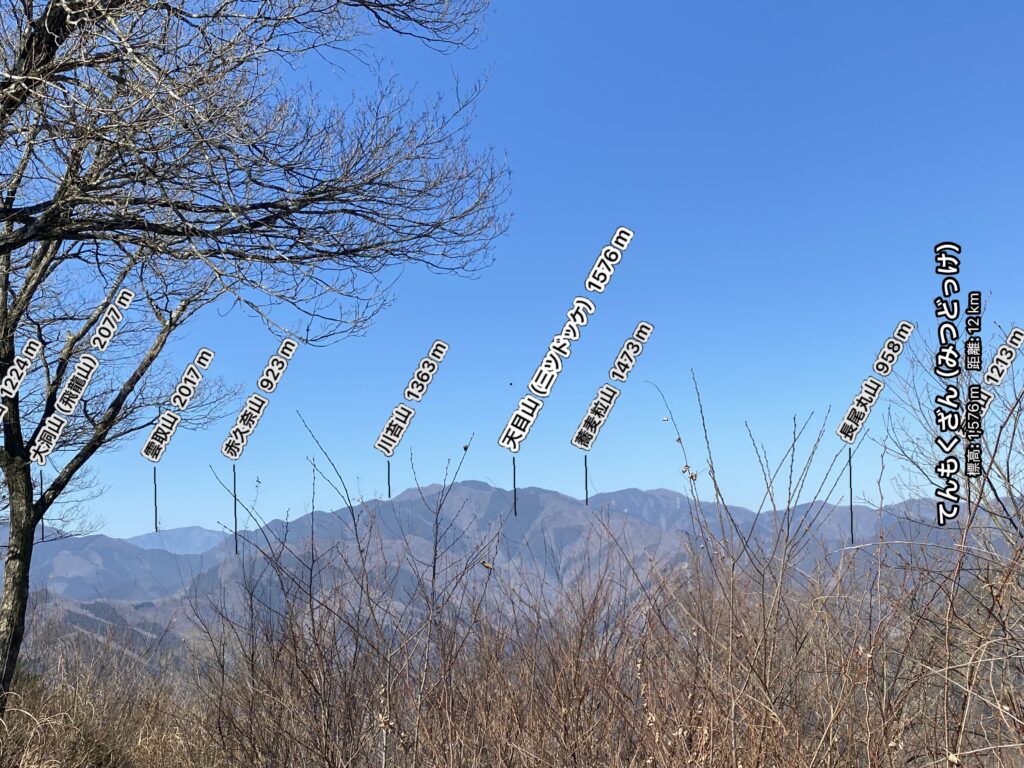

天目山の方角にカメラを向けます。まるで手の甲の血管のように隆起した稜線。格好良いですね。

こちらは、スマホアプリ・AR山ナビで撮影した写真。写真を撮るだけで山座同定ができます。それにしても、空が青い‼

高水三山最後のピーク! 惣岳山!!

下り基調の登山道。でも最後は岩場をよじ登ります。

岩茸石山から惣岳山への下りは結構急な岩場。注意して下ります。

岩茸石山に到着した時点で、時刻は10時30分。山頂でゆっくりご飯を食べても下山までに日が暮れることはないでしょう。こういった手軽さも、ハイカーに人気の理由なのでしょう。

さて、ここからは惣岳山を目指して登山道を下ります。山頂直下は急な岩場なので慎重に。

岩場を過ぎると、良く見る植林地帯の中の登山道。

馬仏峠の辺りにある登山標識。熊が囓ったのでしょうか。一部が欠損しています。

暫く進むと急に視界が開け、小さな苗木が植樹された山肌を見下ろせる地点に出ます。筆者は、岩茸石山山頂からの景色を見たときよりも感動してしまいました。

後ろを振り返ると、高水山から岩茸石山まで延びる稜線が。これまでに歩いてきた道を見渡せるって、なかなかないですから。筆者はこのとき、また高水三山を訪れることを決意しました。

登山道が登り基調になってすぐ、目の前には岩場が姿を表します。写真は、その手前にある切り株の上のケルン。

この岩場は、よじ登って進みます。

岩場を越えた先で、胞子嚢を生やした苔をパシャリ。

岩茸石山から1時間掛からないくらいで惣岳山に到着です。

木々に囲まれていて眺望はありませんが、惣岳山山頂には青渭神社奥ノ院があります。ひっそりと佇む建物。雰囲気があります。

下山は登山道からほぼ直結の御嶽駅が便利!!

惣岳山から御嶽駅までは約90分の下り!

御嶽駅までもう一踏ん張り。ここから足に来る90分の始まりです。

惣岳山から御嶽駅までの下りは、ヤマレコの標準タイムで約90分。どうやら13時前には下山できそう。もう一踏ん張り、頑張ってまいります。

下りの登山道は延々と緩い勾配で下って行く感じ。足下が滑り易く、少し歩きにくいです(゚Д゚)

途中にある立派な樹木。後で確認したのですが、すぐ横にしめ縄を張った樹木があり、これらはしめつりの御神木のよう。

御嶽駅まであと1.6km。地味に長い。

そうして登山道は上り下りを繰り返し、御嶽駅付近で一気に標高を下げていきます。予想う外に長く感じた登山道も、終わりが見えると少し寂しさを覚えます。

おつかれさまです。慈恩寺脇の登山口まで無事に下りることができました。ここも梅が綺麗に咲いています。気温も丁度良く、実に楽しい登山をすることができました。春は、里山が私たちにその魅力を存分に見せつけてくれる季節です。筆者も、今年の春は精力的に活動する予定です。その様子はまた当ブログで記事にいたしますので、ぜひまた遊びに来て下さいね。

今回の記事は以上となります。最後までご覧頂き、ありがとうございました。

最後に。

春に活動的になるのは、人間や植物だけではありません。里山に暮らす動物たちにとってもまた、春は繁殖や子育てなど、一年で最も忙しい季節になります。ところで皆さんは、突然ですが登山をする上で熊についての対策をしていますでしょうか? 熊による被害は、春と秋に急増すると言われており、特に春の被害が増加する点に着目すれば、①冬眠から目覚めた熊は昼間に行動する、そして②春先は子連れの雌熊が多い、この2点が主な理由として考えられるそうです。では、そんななかで我々ハイカーにできる対策はなにかと考えると、先ずは熊に合わないための対策、そして万が一襲われたときに自分の身を守る為の対策、このふたつになるのかなと筆者は思いました。ひとつめは熊鈴等での対策が一般的でしょうか。ふたつめは、やはり熊撃退スプレーの携帯でしょう。熊対策アイテムの携帯が義務化されることはないでしょうから、やはりハイカーが自ら率先してこういった話題について考え、対策を実践することが大切になるのではないでしょうか?

実は、筆者には最近購入したアイテムがあります。そのひとつめが、マウンテンクリッカー。これは山中でカチカチと音を鳴らし、自分の存在を熊に知らせるためのアイテム。熊鈴と同じ効果を狙った商品ですね。違いといえば、軽さと若干の音の小ささでしょうか。

そしてもうひとつは、小型の熊除けスプレーです。これについてはピンからキリまで様々な商品が出回っており、値段も様々です。自分が「これは……‼」と思った商品を選ぶのが最良の選択ということになるのかもしれません。筆者が↓の商品を購入した理由は、携帯のしやすさとお値段、そして購入者の評価です。

熊撃退スプレーに関しては、使う機会が訪れないにこしたことはないのでしょう。けれども、お守り感覚で持ち歩くというのは気持ちの余裕にも繋がります。一考の余地はある話だと、筆者は思います。

それでは、これにて失礼いたします。長々と失礼致しました。ぜひ、安全で楽しい登山を(^O^)

登山に持っていきたいアイテム

lat / long

35°49’46.8″N 139°11’33.5″E

コメントを残す